1. 産業廃棄物許可とは何か?

「産廃許可」とは、都道府県知事(または政令指定都市の市長)が、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を排出事業者から業として収集・運搬・処分する事業者に対して交付する証明書です。この許可なくして産業廃棄物の処理を行うことは不正処理とみなされ、「処理(収集・運搬・処分)した業者だけではなく、ゴミを出した排出事業者にも罰則が科されます。」

産業廃棄物処理業者は、排出事業者との委託契約において、必ずこの許可証の写しを添付する必要があります。

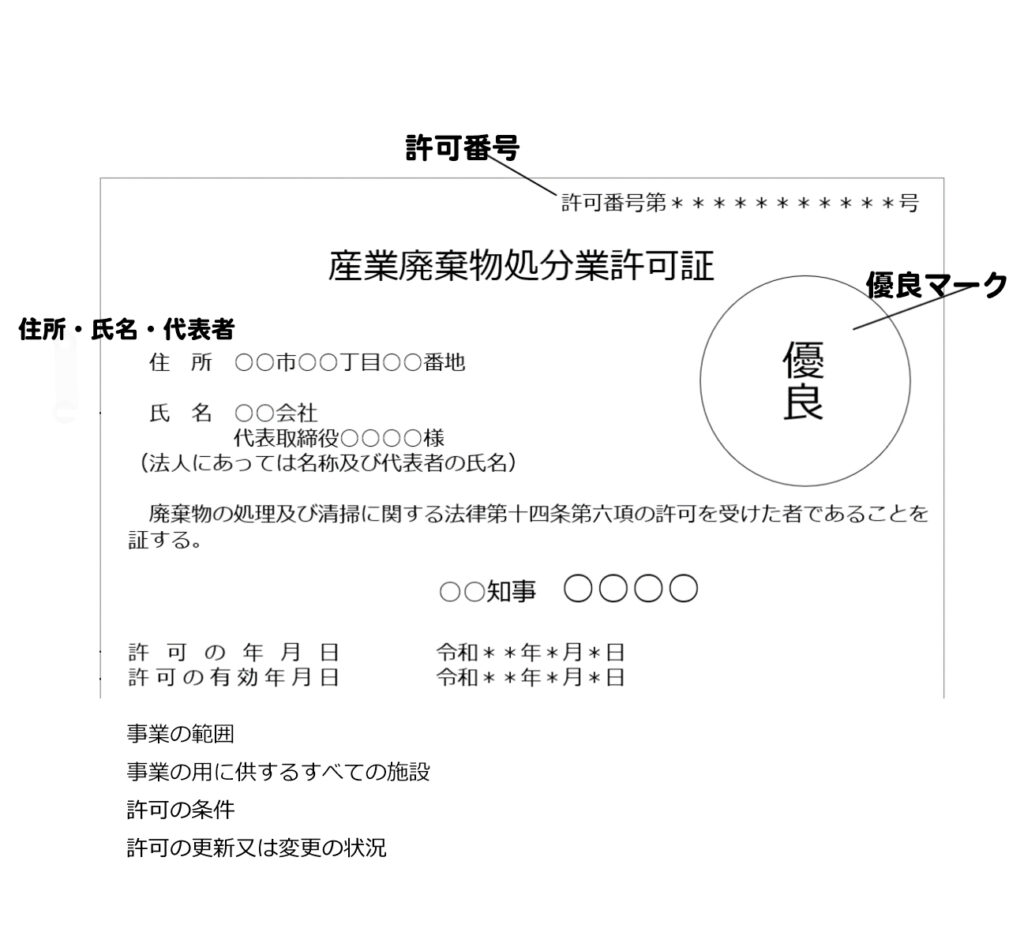

1.1. 許可証の記載内容

産業廃棄物処理の許可証には以下の項目が記載されます。

- 許可番号

- 所在地・氏名・代表者

- 許可の年月日

- 許可の有効期限

- 事業の範囲

- 事業の用に供する全ての施設

- 許可の条件

- 許可の更新又は変更の状況

- 優良マーク

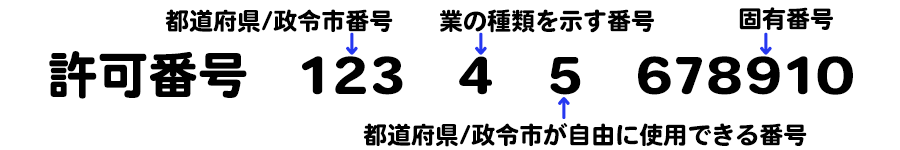

1.2. 許可番号の意味

許可番号は10桁または11桁の数字で構成され、以下の情報を示しています。

・都道府県/政令市番号

許可番号の最初の2-3桁の数字は、都道府県・政令都市番号で。どの行政区の許可であるかを示しています。都道府県が2桁で、政令指定都市が3桁からはじまります。

・業の種類を示す番号

業の種類を示す番号とは下記のとおりです。

- 産業廃棄物収集運搬業・・・積替を含まないもの(0)、積替を含むもの(1)

- 産業廃棄物処分業・・・中間処分のみ(2)、最終処分のみ(3)、中間処分・最終処分(4)

- 特別管理産業廃棄物収集運搬業・・・積替を含まないもの(5)、積替を含むもの(6)

- 特別管理産業廃棄物処分業・・・中間処分のみ(7)、最終処分のみ(8)、中間処分・最終処分(9)

・都道府県/政令市が自由に使用できる番号

・固有番号

(特別管理)産業廃棄物処理業者に対して付与する下6桁の番号です。

2. 許可の種類:収集運搬業と処分業

産業廃棄物処理業は大きく「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分けられ、「産業廃棄物処理業」はその総称です。

2.1. 産業廃棄物収集運搬業の許可

- 対象: 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬。

- 必要許可: 「委託を受けた産業廃棄物を積み込む区域と荷卸しする区域において、それぞれ管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。」。両方が一つの政令市内であれば政令市長の許可でも可。

- 積替え保管: 積替え保管を政令市内で行う場合は、都道府県知事の収集運搬業許可に加えて、当該政令市の積替え保管を含む収集運搬業許可が必要です。

2.2. 産業廃棄物処分業の許可

- 対象: 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分。

- 必要許可: 「その処分を行う区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。」 。

2.2.1. 中間処理

中間処理は、廃棄物に対し、安全化、安定化、減量化を目的として、物理的、化学的、または生物学的な手段によって変化を与える行為です。主な目的は、「リサイクルできるものを増やすための前処理」 および 「最終処分をしやすくするための前処理」 です。処理方法には、破砕、焼却、脱水、中和、溶融、選別(機械によるもの)などがあります。手選別は収集運搬業に付随する行為とされます。

2.2.2. 最終処分

最終処分は、中間処理後に残った残さを処分することで、廃棄物処理法において、埋立処分、海洋投入処分、または再生とされています。

- 最終処分場の種類:

- 遮断型最終処分場: 有害物質を含む廃棄物を埋め立てる。コンクリートの囲いと屋根で遮断。

- 安定型最終処分場: 環境保全上支障のないものを埋め立てる。

- 管理型最終処分場: 分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物を埋め立てる。遮水工や浸出水処理施設の設置が義務付けられる。

- 再生: 有価販売の他、セメントリサイクルや燃料化も含まれ、全て再利用され埋め立てるものが出ない場合も「最終処分が行われた」と見なされます。

3. 許可の有効期限と更新

産業廃棄物処分業許可証には有効期限があり、原則として「5年」です。

3.1. 優良産廃処理業者認定制度

「優良産廃処理業者認定制度」は、優れた能力と実績を持つ処理業者を都道府県知事等が認定する制度です。

- メリット: 認定業者は処理業許可の有効期限が7年に延長され、「優良」マークが記載された許可証が交付されます。

- 認定基準:遵法性: 直近5年間で特定不利益処分を受けていない。

- 事業の透明性: 法人情報、許可内容、処理施設能力、維持管理、処理状況などをインターネットで公表し、定期的に更新している。

- 環境配慮の取組: ISO14001、エコアクション21等の認証を受けている。

- 電子マニフェスト: 電子マニフェストシステムに加入し、利用可能である。

- 財務体制の健全性: 自己資本比率、経常利益、税・社会保険料等の滞納がないこと。

3.2. 更新手続き

- 必須: 有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

- 効力の継続: 「有効期限内に更新申請が出された場合、実際に許可(あるいは不許可)の処分が出るまでは産業廃棄物処分業許可証の効力は続きます。」。

- 期限切れのリスク: 更新申請が期限内に行われなかったり、申請が不許可になった場合、許可の効力は失われます。その事業者は「無許可業者」となり、「他社と委託契約を結んだ場合は両者に『5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科』が適用されます。」。加えて、新規許可の取得が必要となり、許可番号も変更されます。

- 準備:新規申請と同様に大量の書類(登記事項証明書、住民票、納税証明書など)が必要。

- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)」の受講が必須です。講習会の有効期限は更新の場合2年間です。

- 申請期間: 通常、有効期限の2〜3か月前から受け付けが始まります。余裕を持った申請が推奨されます。

4. 事業開始に向けての留意事項

4.1. 産廃許可の取得スケジュール

許可の基準や申請方法は各都道府県で異なるため、事業開始に合わせたスケジュール策定が重要です。

4.2. 収集運搬車両への表示

産業廃棄物収集運搬業の場合、許可証が届き、許可番号が判明した後に、収集運搬車両に「社名・産業廃棄物の収集運搬車両である旨・許可番号」の表示を施す必要があります。

4.3. 排出事業者の責任と許可証確認の重要性

- 契約書の添付: 排出事業者が委託先と交わす契約書には、必ず許可証の写しを添付する必要があります。

- 偽造の可能性: 「過去には、処理会社から提出された許可証の偽造を見抜けずに、排出事業者の会社と環境管理責任者に罰金100万円という処罰が下った例があります。」 。排出事業者は、許可証の記載内容(特に更新履歴など)を詳細に確認し、チェック体制を構築することが重要です。

5. 許可申請における欠格要件

廃棄物処理法第7条第5項第4号に、許可が認められない、または取得後に取り消される「欠格要件」が定められています。

- 対象者: 個人事業主、法人(会社自体)、法人役員(代表取締役、取締役、執行役員)、5%以上の株主、相談役、顧問、政令使用人。

- 主な欠格要件:成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者。

- 禁固以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者。

- 廃棄物処理法など特定の法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、執行終了から5年を経過しない者。

- 特定の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者。

- 暴力団員などが事業活動を支配する法人、または暴力団員等である者(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)。

- 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる者。

6. 産業廃棄物処分業許可申請までの手続きの流れ

処分業の新規許可・変更許可申請には、行政(都道府県・市町村)との「事前協議」が非常に重要です。これには、「住民説明」や「ミニアセス(生活環境影響調査)」が含まれることがあります。

標準的な手続きの流れは以下の通りです。

- 手続開始

- 要綱・条例等に基づく事前協議(住民説明、生活環境影響調査など)

- 事前協議完了

- (産業廃棄物処理施設の設置許可が必要な場合:設置許可申請 → 設置許可 → 施設設置工事 → 使用前検査)

- 処分業許可申請

- 審査

- 処分業許可

- 手続完了・営業開始

7. よくある質問

- 産廃許可が不要な場合: 排出事業者が、自己の事業活動に伴って排出された廃棄物を自ら収集運搬する場合、産業廃棄物許可は不要です。下請け業者が現場で発生した廃棄物を収集運搬する場合は許可が必要ですが、元請業者が現場で発生した廃棄物を収集運搬する場合は自己の事業活動とみなされ許可は不要です。

- 収集運搬車両の要件: 大型トラックなどの専用車両である必要はなく、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し流出し、悪臭が漏れるおそれの無い施設(車両や容器)を有すること」が基準です。ただし、車検証に記載の「最大積載量」と「車両の台数」は事業計画の基準項目となり、特定の廃棄物(例:がれき類)を運べない車両もあります。